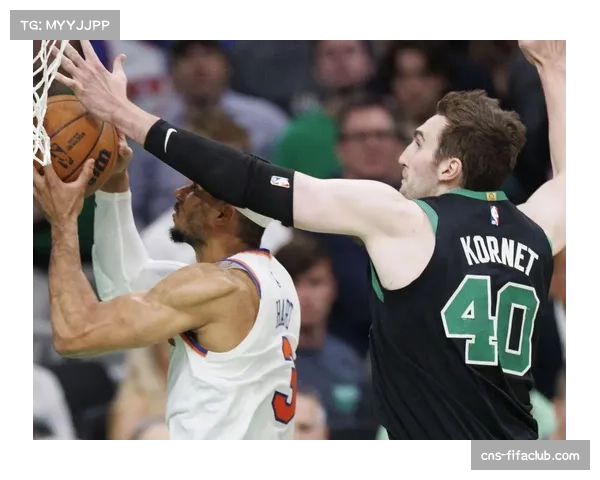

文章摘要:托马斯·布莱恩特在比赛最后时刻被对手绝杀,那一刻他怒拍镜头、情绪失控的瞬间被媒体镜头捕捉,瞬间成为舆论焦点。本文首先从“赛场心理动荡”的角度分析这一情绪爆发的根源:他在高压环境下的心理负荷、失利后的失控机制、与自尊心的纠缠等;其次从“影像语言解读”层面剖析镜头如何定格那一刻:光线、焦点、镜头语言与画面构图的作用,以及镜头选择背后的编辑意图;第三从“舆论传播效应”分析那一瞬间如何在媒体网络中发酵:社交媒体再现、评论解读争议、公众共情或反感;第四从“运动员身份解构”探讨那一刻对于托马斯·布莱恩特本人的意义:尊严、自我认知、未来舆论挑战。文章最后在总结部分回归整篇,以那一瞬间为轴,讨论竞技体育中情绪张力与公众人物形象的冲突,并呼吁对运动员情绪状态的尊重与理解。

1、赛场心理动荡

在比赛进入最后阶段时,每一次进攻、防守都承载巨大压力。作为关键球员的托马斯·布莱恩特必然肩负球队最后冲刺的期望,他的心理负荷极为沉重。观众、教练、队友甚至对手的目光都凝聚在这一刻,他所承受的精神张力远超平常比赛。

当最终被绝杀的那一刻落下哨声,他知道机会已逝,所有的希望在瞬间化为泡影。在那一刻,理性防线崩塌,情绪如洪水般涌出。他怒拍镜头,并非简单的愤怒,而是累积已久的挫败、愤懑、自责与无力交织后的冲击。

这种情绪失控有其心理机制:挫败触发“战斗或者逃跑”反应,脑内的情绪中枢被高度激活,理性控制区被压制。布莱恩特在那一刻更像是被情绪驱使的一个躯体,无法抑制那份爆发的冲动。

2、影像语言解读

那一瞬间被媒体镜头定格,其实靠的是镜头选择、焦点调整、快门时机等技术因素。镜头焦点对准布莱恩特怒拍动作的位置,快门速度足够快以确保瞬间清晰,而背景运动被虚化,强化主体情绪。

光线处理也起到重要作用。如果是室内球馆,灯光往往投射在球场中央,与球员动作形成明暗对比。布莱恩特动作所处区域极可能受到聚光灯或强补光的照亮,使得他与背景形成视觉分割,从而使他的动作更加突出。

镜头语言的选择也暗含编辑意图——摄影师刻意在关键刹那切换至布莱恩特,或者用中近景拉近他的表情,捕捉怒火瞬间。后期编辑会挑选那些具有张力的画面,以冲击力强的方式呈现给观众,让情绪感染力最大化。

3、舆论传播效应

这张怒拍镜头一经发布,很快在社交媒体上被反复转发、解读,不同视角的评论交织碰撞。有人同情他被绝杀后的无奈与愤怒,有人批评他缺乏职业素养,也有人把它当作热点表情包进行二次创作。

转发者常常截取那一瞬间的动作、表情,赋予文字标签(“愤怒”、“失控”、“尊严沦陷”等),进一步放大其情绪色彩。媒体标题往往极具吸引力,用“愤怒一拍”、“崩溃瞬间”等字眼加剧情绪的渲染。

世俱杯买球网站公众的反应分化明显。一部分人从中看见竞技体育的残酷与运动员的心理承受极限,产生共情;另一部分人则用“示弱不可取”“明星不可失态”等语气批评,认为公众人物应更克制。声音交织,使得这一瞬间远不止是体育镜头,而成为文化符号。

4、运动员身份解构

对于托马斯·布莱恩特个人而言,那一怒拍镜头的瞬间具有跨越竞技界限的意义。它既是一种情绪宣泄,也是一种身份释义——既是抗争,也是呼救。作为运动员,他不仅要对抗对手,也要对抗内心深处的焦虑与自尊危机。

这张镜头可能在他自我认知中留下烙印:他会愤怒、他会失控,他不总是冷静沉稳的“明星战士”。这挑战了一个健全的公众形象——在聚光灯下,运动员也有脆弱的一面,这一刻揭示了人性中的裂痕。

未来,布莱恩特还将面对舆论标签:有人贴上“暴脾气”“易怒选手”的标签,有人则视其为情感真诚的象征。他要在形象控制、公众期望与自我释压之间寻求平衡。这一瞬间会成为他职业生涯中一个难以回避的节点。

总结:

托马斯·布莱恩特遭绝杀后怒拍镜头的那一刻,是赛场心理张力、摄影影像技术、舆论传播机制与运动员个人身份交织的产物。这一瞬间不仅记录了一个人的情绪失控,也放大了竞技体育之下的情绪张力与公众人物形象冲突。

从这个事件中我们应意识到:运动员并非无坚不摧的符号,他们也有破碎与愤怒。在对那样一瞬间评说之前,我们应赋予理解、尊重与包容,让公众视角不再只是审判,而能关注人在极端压力下的真实反应。